Mengapa Investasi AI Indonesia Lokal Sangat Penting?

Sebagai seorang praktisi yang telah malang melintang di dunia teknologi selama lebih dari satu dekade, saya telah menyaksikan langsung bagaimana inovasi, atau ketiadaannya, dapat membentuk nasib sebuah industri, bahkan sebuah bangsa. Dalam lanskap digital global yang semakin kompetitif, kecerdasan buatan (AI) bukan lagi sekadar tren; ia adalah fondasi baru peradaban ekonomi. Pertanyaan krusialnya kini bukan lagi “apakah kita butuh AI?”, melainkan “AI jenis apa yang paling relevan dan berdampak bagi kita?”

Indonesia, dengan keunikan bahasa, budaya, dan data lokalnya, menghadapi tantangan sekaligus peluang unik dalam adopsi AI. Seringkali, kita terlalu mudah tergiur dengan solusi AI “jadi” dari raksasa teknologi global. Padahal, alat-alat tersebut dirancang untuk konteks mereka, bukan untuk kedalaman dan kerumitan Bahasa Indonesia, apalagi nuansa dialek dan budaya kita.

Investasi AI yang Terjebak Paradoks

Investasi besar telah digelontorkan untuk sistem yang menjanjikan efisiensi dan inovasi. Ironisnya, banyak yang akhirnya hanya menghasilkan dasbor yang minim *insight* atau bahkan tak terpakai. Artefak digital tersebut mengkilap namun hampa makna.

Saya melihat pola ini berulang: tim yang bersemangat, anggaran yang besar, dan harapan yang melambung. Sayangnya, hasil akhirnya seringkali jauh dari ekspektasi. Oleh karena itu, mengapa demikian? Kuncinya terletak pada pemahaman mendalam tentang arsitektur, ekosistem, dan — yang terpenting — relevansi lokal dari alat AI yang kita gunakan.

Sebagai hasilnya, artikel ini hadir untuk membedah “mengapa” di balik fenomena ini. Saya akan memberikan wawasan orisinal yang jarang ditemukan di ruang publik. Tak hanya itu, artikel ini menyajikan kerangka kerja strategis yang dapat langsung Anda terapkan untuk memastikan investasi AI Indonesia Anda berbuah manis.

Pondasi AI Bahasa Indonesia

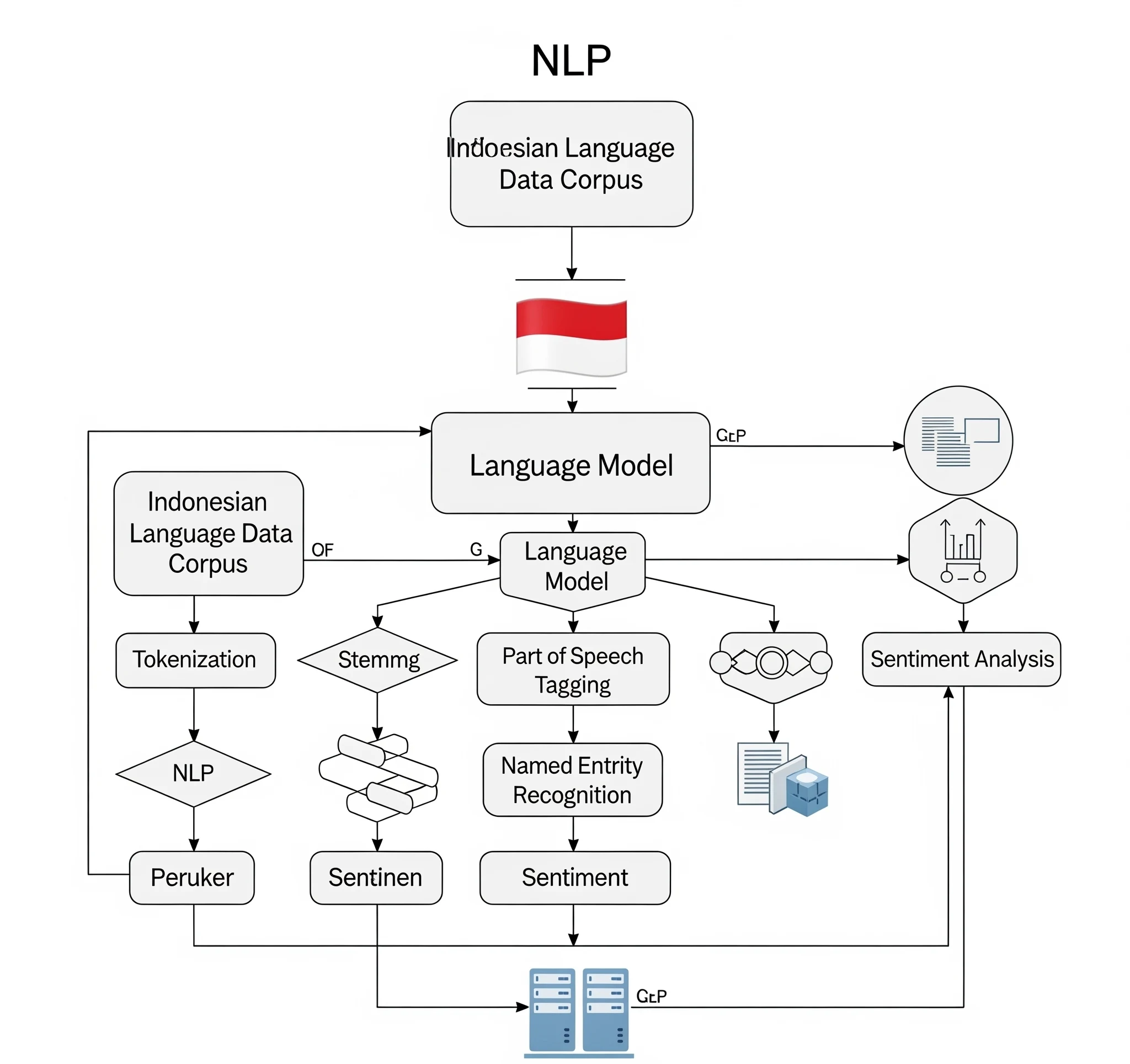

Untuk memahami mengapa AI lokal begitu krusial, kita harus terlebih dahulu menyelami arsitektur inti dari sistem kecerdasan buatan, terutama yang berkaitan dengan Pemrosesan Bahasa Alami (NLP). Sebagai analogi, sebuah bangunan membutuhkan fondasi yang kokoh dan disesuaikan dengan kondisi tanah setempat. Dalam konteks AI bahasa, “tanah” kita adalah Bahasa Indonesia, yang memiliki struktur, morfologi, dan semantik yang sangat berbeda dari bahasa-bahasa Indo-Eropa yang sering menjadi basis model AI global.

Komponen Kunci Sistem AI Bahasa

Secara fundamental, setiap sistem AI bahasa terdiri dari beberapa komponen kunci:

- Korpus Data: Ini adalah ‘bahan bakar’ utama AI. Untuk Bahasa Indonesia, korpus yang luas dan representatif sangat diperlukan. Bayangkan membangun rumah dengan bahan bangunan yang tidak cocok dengan iklim tropis kita; hasilnya pasti rapuh. Model AI asing dilatih dengan triliunan token bahasa Inggris atau Mandarin. Akibatnya, mereka kesulitan menangkap nuansa bahasa, slang, atau bahkan singkatan populer di Indonesia.

- Model Bahasa (Language Model): Ini adalah ‘otak’ yang memahami dan menghasilkan teks. Model seperti BERT, GPT, atau T5 perlu dilatih ulang (*fine-tuning*) atau bahkan dibangun dari awal (*pre-training*) dengan data Bahasa Indonesia. Ketika Anda menggunakan model yang tidak dioptimalkan, seringkali hasilnya adalah terjemahan literal yang canggung atau respons *chatbot* yang “tidak nyambung.” Inilah alasan utama mengapa sering terjadi miskomunikasi antara AI dan pengguna lokal.

- Algoritma NLP: Ini adalah ‘aturan main’ atau ‘mesin’ yang memungkinkan AI melakukan tugas spesifik seperti *sentiment analysis*, ringkasan teks, atau pengenalan entitas bernama (NER). Algoritma ini harus mampu beradaptasi dengan kekhasan Bahasa Indonesia, termasuk prefiks, sufiks, infleksi, dan aglutinasi yang kompleks. Tanpa penyesuaian ini, kinerja algoritma akan jauh di bawah potensi maksimalnya. Tentu saja, ini berdampak pada efektivitasnya.

- Infrastruktur Komputasi: Ini adalah ‘pabrik’ tempat model-model ini dilatih dan dijalankan. Di sinilah seringkali terjadi kendala infrastruktur lokal. Namun, dengan kemajuan *cloud computing* dan layanan AI yang semakin terjangkau, hambatan ini mulai terkikis. Penting untuk memilih infrastruktur yang mendukung skalabilitas dan efisiensi model bahasa Indonesia yang mungkin membutuhkan sumber daya komputasi yang signifikan.

Diagram: Arsitektur Inti Sistem AI Bahasa yang Dioptimalkan untuk Konteks Lokal

Transisi menuju pemahaman ekosistem implementasi yang lebih luas kini menjadi jelas. Bagaimanapun juga, arsitektur teknis hanyalah satu sisi dari koin. Keberhasilan implementasi AI Indonesia sangat bergantung pada bagaimana kita menavigasi kompleksitas lingkungan di mana AI tersebut akan beroperasi.

Tantangan dan Peluang AI Indonesia

Membangun Ekosistem AI yang Kondusif

Implementasi AI di Indonesia tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang membentuk sebuah ekosistem yang kondusif. Ekosistem ini mencakup berbagai elemen, mulai dari talenta, regulasi, hingga budaya adopsi teknologi. Memahami dinamika ini adalah kunci untuk menghindari jebakan “inovasi yang terjebak” dan memaksimalkan potensi AI lokal.

Tantangan Utama dalam Implementasi AI

Tantangan utama yang sering kita hadapi meliputi:

- Kesenjangan Talenta: Kekurangan ahli AI, ilmuwan data, dan insinyur ML yang memiliki pemahaman mendalam tentang Bahasa Indonesia dan konteks lokal adalah hambatan nyata. Meskipun demikian, banyak universitas kini telah mulai memperkenalkan kurikulum yang relevan. Akan tetapi, kecepatan kebutuhan industri jauh melampaui pasokan lulusan.

- Ketersediaan Data Berkualitas: Meskipun Indonesia memiliki data yang melimpah, data tersebut seringkali tidak terstruktur, tidak bersih, atau tidak representatif untuk pelatihan model AI. Oleh karena itu, proses pengumpulan, pelabelan, dan anotasi data Bahasa Indonesia yang akurat memerlukan investasi waktu dan sumber daya yang signifikan. Ingatlah, kualitas data adalah penentu utama kualitas AI.

- Regulasi dan Etika: Kerangka regulasi AI di Indonesia masih dalam tahap perkembangan. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi pengembang dan pengguna. Pertimbangan etika, terutama terkait privasi data dan bias algoritmik, menjadi sangat penting mengingat keragaman demografi Indonesia.

- Budaya Adopsi: Resistensi terhadap perubahan, ketidakpahaman tentang potensi AI, dan ekspektasi yang tidak realistis seringkali menghambat adopsi di tingkat perusahaan. Edukasi dan komunikasi yang efektif adalah kunci utama untuk mengatasi hambatan budaya ini.

Peluang Emas untuk AI di Indonesia

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang emas:

- Basis Pengguna yang Masif: Indonesia adalah negara dengan populasi besar dan penetrasi internet yang tinggi. Hal ini menciptakan pasar yang sangat potensial untuk aplikasi AI.

- Data Unik: Kekayaan data tekstual Bahasa Indonesia, mulai dari media sosial, berita, hingga transkripsi percakapan, adalah aset yang tak ternilai untuk melatih model AI yang lebih akurat dan relevan.

- Ekonomi Digital yang Berkembang: Sektor *fintech*, *e-commerce*, dan *logistik* di Indonesia terus tumbuh pesat. Perkembangan ini mendorong kebutuhan akan solusi AI untuk efisiensi dan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Singkatnya, potensi AI sangat besar.

Infografis: Komponen Ekosistem AI Indonesia

Memahami ekosistem ini merupakan langkah penting sebelum kita terjun ke studi kasus konkret. Di sana, kita dapat melihat bagaimana teori-teori ini berinteraksi dengan realitas lapangan. Mari kita telusuri lebih jauh.

Untuk wawasan lebih lanjut tentang tren AI global, Anda dapat mengunjungi Global AI Research Institute.

Implementasi AI Lokal di Lapangan

Mari saya ceritakan sebuah studi kasus, pengalaman langsung yang menguatkan argumen mengapa AI Indonesia lokal adalah sebuah keharusan. Dalam salah satu proyek, kami ditugaskan untuk mengembangkan sistem *customer service* berbasis AI untuk sebuah perusahaan *e-commerce* besar di Indonesia. Targetnya jelas: mengurangi beban *call center* dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui *chatbot* yang cerdas dan responsif.

Kegagalan Chatbot Akibat Ketiadaan Konteks Lokal

Pada awalnya, tim internal sangat antusias dengan ide penggunaan model NLP global yang sudah ada. Mereka menganggapnya “canggih” dan “siap pakai.” Bahkan, mereka berargumen bahwa dengan *fine-tuning* sedikit, model tersebut akan bekerja dengan sempurna. Namun demikian, sebagai praktisi lapangan yang telah banyak merasakan pahit manisnya implementasi, saya memiliki keraguan.

Setelah beberapa bulan pengembangan, hasilnya adalah sebuah *chatbot* yang, secara teknis, berfungsi. Chatbot ini bisa membalas pesan, mengidentifikasi kata kunci, dan bahkan mengarahkan pengguna ke FAQ. Namun demikian, ada satu masalah besar: pelanggan membencinya. Keluhan membanjiri, dan tingkat eskalasi ke agen manusia meningkat drastis. Bahkan, *brand image* perusahaan mulai terancam.

Penyebab Utama Kegagalan Semantik

Mengapa demikian?

- Kesalahan Semantik: Ketika pelanggan bertanya, “Kak, barang saya kok belum nyampe?”, *chatbot* global sering salah menginterpretasikan “kak” sebagai nama panggilan, bukan sapaan umum di Indonesia. Ini menyebabkan respons yang canggung atau tidak relevan.

- Nuansa Lokal yang Hilang: Pertanyaan seperti “Saya mau retur barang ini, tapi kok ribet ya?” diinterpretasikan secara literal oleh AI, padahal “ribet” mengandung nuansa frustrasi dan permintaan bantuan lebih lanjut. Akibatnya, AI global gagal menangkap *tone* dan emosi tersebut, padahal dalam NLP, *sentiment analysis* sangat bergantung pada nuansa ini.

- Data Pelatihan yang Bias: Model global dilatih dengan data dari negara Barat, di mana pola percakapan, singkatan, dan referensi budaya sangat berbeda. Oleh karena itu, ketika dihadapkan pada interaksi khas pelanggan Indonesia, AI tersebut menjadi “bisu” atau memberikan respons yang tidak natural.

Screenshot dengan Anotasi: Contoh Antarmuka Chatbot yang Gagal Memahami Konteks Lokal

Pengalaman ini mengajarkan kami pelajaran berharga: sebuah model AI, secanggih apa pun, akan menjadi tidak berguna jika tidak berbicara bahasa penggunanya, dalam artian yang paling harfiah dan kontekstual. Oleh karena itu, pelajaran ini membawa kita pada momen “kode terbuka” yang mengungkapkan wawasan orisinal di balik tren teknologi ini.

Kebuntuan Paradigma Global dan Keunikan Bahasa Indonesia

Setelah kegagalan proyek *chatbot* tadi, kami melakukan autopsi menyeluruh. Secara spesifik, kami menyadari bahwa inti masalahnya bukan pada algoritma atau infrastruktur. Melainkan, masalahnya terletak pada paradigma dasar pelatihan model AI Indonesia global yang tidak cocok dengan keunikan Bahasa Indonesia. Singkatnya, ini adalah “momen kode terbuka” di mana kami melihat retakan dalam asumsi bahwa “satu ukuran cocok untuk semua” dalam AI. Artinya, pendekatan universal tidak selalu berhasil.

Wawasan Orisinal: Mengapa AI Global Gagal di Konteks Lokal

Wawasan orisinal yang kami temukan adalah:

- Morfologi Aglutinatif vs. Isolatif: Bahasa Indonesia adalah bahasa aglutinatif yang kaya akan afiksasi (imbuhan). Satu kata dasar bisa menghasilkan puluhan kata turunan dengan makna berbeda (misal: “ajar”, “mengajar”, “diajar”, “pelajaran”, “pengajar”, “terpelajar”). Model global, yang seringkali dirancang untuk bahasa isolatif (kata tidak banyak berubah bentuk), kesulitan mengurai kompleksitas ini. Ini berarti *tokenisasi* (memecah teks menjadi unit-unit makna terkecil) yang dilakukan oleh model asing seringkali tidak akurat untuk Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, hal ini berujung pada hilangnya informasi semantik krusial.

- Kontekstualisme Tinggi: Bahasa Indonesia sangat bergantung pada konteks dan seringkali menghilangkan subjek atau objek dalam kalimat karena sudah dipahami dari konteks. Penggunaan sapaan seperti “Kak,” “Bang,” “Mbak,” atau partikel seperti “dong,” “sih,” “deh” membawa bobot emosional dan intensitas yang tidak bisa ditangkap oleh model yang tidak terlatih secara spesifik. Sebaliknya, ini adalah masalah pemahaman budaya dan pragmatik.

- Ketersediaan Data Anotasi Lokal: Meskipun ada data mentah, data yang sudah dianotasi (dilabeli secara manual oleh manusia untuk tujuan pelatihan) dengan akurasi tinggi untuk tugas NLP spesifik Bahasa Indonesia masih sangat terbatas. Ini adalah hambatan besar dalam melatih model lokal yang superior. Untuk mengatasi ini, pendekatan *transfer learning* dari model global saja tidak cukup. Justru, kita membutuhkan *pre-training* yang substansial pada korpus Bahasa Indonesia yang masif dan bersih.

Dampak Ketidaksesuaian Alat AI Global

Inilah mengapa upaya investasi yang sangat besar pada model global seringkali hanya menghasilkan dasbor yang tak terpakai atau aplikasi yang canggung. Padahal, mereka adalah alat yang sangat bagus, namun untuk pekerjaan yang salah. Sebagai ilustrasi, analogi yang tepat adalah mencoba memperbaiki mobil sport dengan kunci pas yang dirancang untuk sepeda ontel. Jadi, keduanya adalah alat, tetapi sangat tidak sesuai.

Selain itu, kebutuhan akan *tool* AI lokal yang dioptimalkan tidak hanya berhenti pada teknis bahasa. Bahkan, hal ini merambah ke domain aplikasi spesifik. Sebagai contoh, untuk analisis sentimen, AI Indonesia lokal akan lebih peka terhadap *sarcasm* atau *humor* khas Indonesia. Demikian pula, untuk pengenalan entitas bernama (NER), AI lokal akan lebih akurat mengidentifikasi nama tempat, orang, atau organisasi Indonesia yang tidak ada dalam kamus global. Akhirnya, ini berarti untuk mencapai kepuasan pembaca maksimal dan dampak riil, kita harus bergeser dari sekadar mengadopsi, kemudian menjadi menciptakan.

Pembahasan lebih lanjut mengenai perbandingan dan strategi memilih teknologi AI, Anda bisa membaca artikel kami tentang AI Ultra vs AI Pro 2025. Dengan demikian, transisi ini membawa kita pada pertanyaan berikutnya: bagaimana kita dapat beralih dari permasalahan ini menuju solusi yang konkret dan dapat diterapkan?

Framework Aksi Adaptif untuk Pengembangan AI Lokal

Setelah memahami tantangan dan wawasan orisinal ini, timbul pertanyaan berikutnya. Bagaimana kita bisa beralih dari sekadar mengeluh tentang masalah menjadi menciptakan solusi yang adaptif dan efektif? Untuk menjawabnya, saya mengusulkan sebuah kerangka kerja aksi yang terbukti di lapangan, yang saya sebut “Kerangka Adaptif Tiga Pilar”: Data, Model, dan Komunitas.

Gambar Metafora: Kunci Membuka Potensi AI Indonesia Lokal

1: Kurasi dan Anotasi Lokal

- Pilar Data: Kurasi dan Anotasi Lokal secara Agresif.

- Prioritaskan Data Lokal: Fokus pada pengumpulan dan pembersihan korpus data Bahasa Indonesia yang masif dari berbagai sumber (berita, media sosial, transkrip percakapan, dokumen resmi). Kuantitas dan kualitas adalah hal terpenting.

- Program Anotasi Berskala Besar: Investasikan pada program anotasi data yang melibatkan penutur asli Bahasa Indonesia yang memahami konteks dan nuansa lokal. Ini bisa dilakukan secara *in-house* atau melalui *crowdsourcing*. Akurasi anotasi akan langsung menentukan performa model Anda.

- Standarisasi Data: Kembangkan standar untuk format data dan skema pelabelan agar konsisten di seluruh proyek.

2: Pre-training dan Fine-tuning Spesifik Bahasa Indonesia

- Pilar Model: *Pre-training* dan *Fine-tuning* Spesifik Bahasa Indonesia.

- Pre-training dari Nol atau Lanjutan: Untuk performa optimal, pertimbangkan untuk *pre-training* model bahasa besar (LLM) dari nol menggunakan korpus Bahasa Indonesia yang Anda kumpulkan. Jika ini terlalu ambisius, gunakan model multilingual yang sudah ada dan lakukan *pre-training* lanjutan dengan data Bahasa Indonesia, misalnya melatih ulang *embedding* kata.

- Fine-tuning Berbasis Tugas: Setelah model dasar terbentuk, lakukan *fine-tuning* spesifik untuk setiap tugas (misal: *sentiment analysis* untuk ulasan produk, NER untuk nama lokasi di Indonesia, klasifikasi teks untuk laporan pemerintah). Gunakan data anotasi yang relevan untuk setiap tugas.

- Optimalisasi Arsitektur: Pertimbangkan arsitektur model yang lebih efisien jika sumber daya komputasi terbatas, seperti model-model yang lebih kecil yang dioptimalkan untuk bahasa dengan morfologi kompleks.

3: Kolaborasi dan Ekosistem Terbuka

- Pilar Komunitas: Kolaborasi dan Ekosistem Terbuka.

- Inisiatif Kolaboratif: Dorong kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah. Bagikan data dan model yang sudah dibersihkan dan dianotasi secara etis (dengan privasi yang terjaga) melalui repositori terbuka. Inisiatif seperti IndoLEM atau IndoNLU adalah contoh bagus.

- Pengembangan Talenta Berkelanjutan: Investasikan pada pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk ahli AI lokal. Buat program *mentorship* dan *bootcamp* yang berfokus pada kekhasan NLP Bahasa Indonesia.

- Inovasi Berbasis Kasus Penggunaan Lokal: Fokus pada pengembangan AI yang memecahkan masalah spesifik Indonesia, seperti penanganan bencana, pertanian, atau layanan kesehatan di daerah terpencil. Ini akan menciptakan nilai tambah yang jelas dan mendorong adopsi.

Menerapkan framework ini bukan hanya tentang membangun teknologi. Lebih dari itu, ini juga tentang membangun kemandirian dan relevansi bangsa di era AI Indonesia. Sebagai hasilnya, hal ini akan menjadi pondasi kuat untuk visi masa depan kita.

Ketika AI Bicara Bahasa Kita

Kita berada di persimpangan jalan historis. Pilihan kita hari ini akan menentukan nasib kita. Kita bisa menjadi konsumen pasif teknologi global, atau menjadi aktor aktif yang membentuk masa depan digital kita sendiri. Oleh karena itu, berinvestasi pada AI lokal yang memahami Bahasa Indonesia dan konteks budayanya tidak hanya menciptakan efisiensi bisnis. Selain itu, kita juga membuka gerbang inovasi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya.

Potensi Nyata AI Berbahasa Lokal

Bayangkan sebuah *chatbot* yang tidak hanya menjawab pertanyaan. Namun, ia juga memahami frustrasi pelanggan yang memakai logat daerah. Atau, bayangkan sistem pengenalan suara yang akurat mengidentifikasi berbagai aksen dari Sabang sampai Merauke. Pertimbangkan pula AI yang dapat menganalisis sentimen media sosial dengan presisi tinggi, memahami *sarcasm* lokal. Selanjutnya, AI dapat membantu jurnalis melacak *hoax* yang beredar dalam bahasa sehari-hari. Singkatnya, ini bukan lagi fiksi ilmiah; ini adalah potensi nyata dari AI yang *berbicara bahasa kita*.

Masa depan AI Indonesia adalah masa depan di mana teknologi memberdayakan setiap individu, setiap bisnis, dan setiap komunitas dengan solusi yang relevan, inklusif, dan berdaya guna. Ini adalah visi di mana AI bukan lagi barang mewah dari Barat, melainkan alat yang akrab, yang memahami dan melayani kebutuhan unik kita sebagai sebuah bangsa. Mari kita bangun bersama masa depan ini, satu per satu model AI lokal, satu per satu dataset terkurasi, dan satu per satu inovator yang berani berpikir lokal namun berdampak global.

Ditulis oleh Sang Arsitek Digital.

Seorang praktisi AI dengan pengalaman lebih dari 10 tahun dalam arsitektur sistem dan implementasi *machine learning* di berbagai sektor, termasuk finansial dan *e-commerce*. Berpengalaman dalam menavigasi kompleksitas proyek AI skala besar dan mengadaptasi teknologi global ke konteks lokal. Terhubung di LinkedIn untuk diskusi lebih lanjut tentang masa depan AI di Indonesia.